Geschichte

Koppenwind gehört zu den Dörfern, die ihre Gründung den Rodungen ab dem 8. Jahrhundert verdanken. Befohlen wurde das Roden der Wälder von den fränkischen Herren der Königshöfe. In unserem Fall wird ein Königshof in Theinheim überliefert. Hiervon sind jedoch keine Überreste mehr vorhanden.

(Als ein weiterer möglicher Standort wird auch der Klebheimer Hof, westlich, am Koppenwinder Ortsrand, vermutet)

Es war Freiherr Ludwig von Windheim der 1278 die Vogtei Koppenwind an das Fürstbistum Würzburg abtrat. Der begünstigte war Bertholt II. von Sternberg, Fürstbischof zu Würzburg.

Schon 62 Jahre später fiel das Kloster Ebrach an das Fürstbistum Bamberg. Der Fürstbischof Friedrich I. von Hohenlohe hatte fortan Anspruch auf den sognannten „Zehnt" dieses Ortes.

Das Adelsgeschlecht von Seinsheim hatte nach 1385 die Dorfrechte inne.

Götz von Seinsheim gehörte zur Reichsritterschaft

des fränkischen Niederadels, der im Dienst der

Grafen zu Castell, der Grafen v. Hohenlohe und der

Hochstifte Bamberg und Würzburg stand.

1655 übergaben die Reichsfreiherren von Seinsheim,

ihren fränkischen Besitz an die verwandten Grafen

von Schwarzenberg, die bis ins 17. Jahrhundert in

Koppenwind herrschten.

Das Zisterzienser Kloster Ebrach hatte in Koppenwind einen klösterlichen Amtshof errichten lassen.

Dem Kloster-Abt Hironimus Held verdankt heute Koppenwind sein sogenanntes Schloss. Er hat 1773 das, bis dahin stark verfallene Gebäude wieder errichten lassen.

Apt Hironimus Held

Wappen Hironimus Held

1791 ließ sein Nachfolger Abt Wilhelm Roßkopf im Innern des eindrucksvollen Bauwerkes, eine tonnengewölbte Hauskapelle bauen.

Ehemalige Schlosskapelle

Das Altar-Bild aus der ehemaligen Schlosskapelle befindet sich jetzt in der Koppenwinder Kirche

Im Rahmen der Säkularisation in den Jahren 1802 und 1803 fand die Enteignung der kirchlichen Güter im Kurfürstentum Bayern statt. Im Schloss wurde der Sitz der örtlichen Forstverwaltung eingerichtet.

Nach der Nutzung durch die Gemeinde, die das Gebäude auch als Mietshaus nutzte, wurde das Koppenwinder Schloss 1977 verkauft. Es wurde bis 1980 in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz aufwendig renoviert. Heute ist es noch immer das weitaus stattlichste Gebäude Koppenwinds, welches noch immer in Privatbesitz ist.

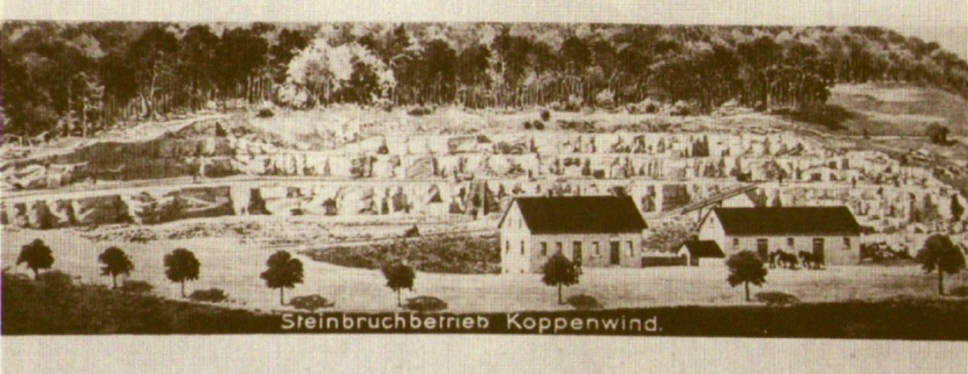

1628 war es Sitz des Herrn Wolf von Rotenhahn, der erstmals den Steinbruch öffnen ließ.

Der Sandstein wurde vorwiegend zum Bau der

herrschaftlichen Gebäude in der Region

verwendet.

Wolf von Rotenhahn verpfändete schließlich

den Ort samt Wald und Feld für alle Zeit an das

Kloster Ebrach.

Die Kirchenherren nutzten den Koppenwinder

Sandstein für ihre Kloster- und Kirchenbauten.

Überliefert ist, dass auch am Bamberger Dom

Sandstein aus Koppenwind verbaut wurde.

Hier wurde, mit Unterbrechungen, bis 1965 Stein gebrochen, unter Anderem für die, ab 1898 erbaute Schule und die 1966 fertiggestellte Kirche.

Der Steinbruchbetrieb Koppenwind war vor dem I. Weltkrieg ein Zweigwerk der damaligen Deutschen Steinwerke AG. Soweit bekannt ist, wurde u.A. von der Fa. C.Vetter, Eltmann a.M., Fa. Graser, Tretzendorf und der Fa. Hofmann, Fabrikschleichach, Stein gebrochen.

Der Steinbruch ist heute Eigentum der Gemeinde Rauhenebrach. Er wird als Jugendzeltplatzt genutzt.

Wenige Erwerbszweige, die ganz wesentlich zur Steigerwälder Volkskultur gehören, hatten für Koppenwind besondere Bedeutung:

Es wurde Holzkohle gebrannt, ...

Da das kleine Dorf seinen Bewohnern nur wenig Ackerland bieten konnte, brachten diese Tätigkeiten oft ein wenig Zubrot. Noch um 1918 umgab Koppenwind ein Gürtel von über 20 Meilerplätzen, die man hier auch "Kohlnplatten" nennt.

Man belieferte die Umgebung bis nach Würzburg, Schweinfurt und Bamberg mit Holzkohle. Als Transportmittel dienten schmale Leiterwagen, die meist von den eigenen Milchkühen gezogen wurden.

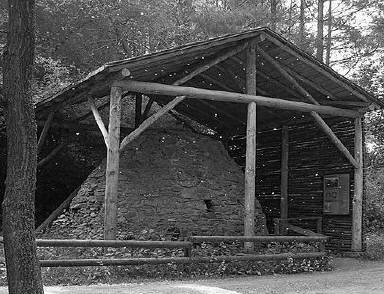

... Pech und Wagenschmiere gesotten, ...

Bis Ende der 1970er Jahre stand noch die verfallene Schmierhütte am Ortsrand von Koppenwind, heute ist davon nichts mehr zu sehen. Es existierten ein Pech - bzw. Teerofen in der Hütte und ein weiterer davor. Mit dem außenliegenden Teerofen wurde bis 1939 Teer gebrannt und Wagenschmiere gesotten.

Schmierhütte mit Pechofen (Nachbau im Hessenpark)

... auch Kaffee wurde geröstet.

Bis Mitte der 1950er Jahre zog noch ein Kaffeeröster aus Koppenwind über die Dörfer und röstete den Bauern ihre Getreidekörner zu Malzkaffee.

Auf dem Röstwagen befand sich eine Holz- Feuerstelle. Darüber hing die eigentliche Röstkugel die mit einer Kurbel ununterbrochen gedreht werden musste . Der in Koppenwind ansässige Kaffeeröster versorgte vor allem den nördlichen Steigerwald mit Kaffee. Auch die örtlichen Brauereien wurden mit Färbemalz beliefert.

Koppenwind

hat heute um die 302 Einwohner.

In den Jahren 1961-1962 bekam das Dorf seine Wasserleitung. Im Jahr 1964

wurde das Kanalsystem gebaut und die, bis dahin nur geschotterte Dorfstraße

erstmals asphaltiert.

Die Fertigstellung der Koppenwinder Kirche war 1966. Davor stand die

Schlosskappelle den Bürgern für die Gottesdienste zur Verfügung .

Seit 1972 ist Koppenwind ein Ortsteil der Großgemeinde Rauhenebrach.

Bis 1976 fand in der Koppenwinder Schule, später in Untersteinbach der

Untericht statt.

2013 wurde die Ortsdurchfahrt und der Dorfplatz neu gestaltet.

In Koppenwind sind der Sportverein, die Feuerwehr, die Soldaten und

Reservisten und der 60er Fanclub, also 4 Vereine und die Kirchweih-Jugend

sehr aktiv.

Freizeitmöglichkeiten sowie Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten

sind ebenso vorhanden.

Koppenwind stellt sich als ein schöner, lebenswerter Ort dar, in Mitten

des wundervollen Naturpark Steigerwald.